略論國畫(huà)人(rén)物創作(zuò)的“形” 與“神”

--安玉民

摘要:以形寫神和(hé)形神兼備都強調了繪畫(huà)中的“形”和(hé)“神”,這也是國畫(huà)人(rén)物創作(zuò)所要面對的基本命題和(hé)考評标準。在這兩個(gè)藝術(shù)創作(zuò)主張的基礎上(shàng),從創作(zuò)本體(tǐ)出友(yǒu),通(tōng)過解讀相關理(lǐ)論觀點,對以形寫神和(hé)形神兼備做(zuò)進一步的研究和(hé)分析,以期澄清有(yǒu)關國畫(huà)人(rén)物創作(zuò)中存在的一些(xiē)不當認識,走出當下國畫(huà)人(rén)物創作(zuò)存在的誤區(qū)。

關鍵詞:以形寫神;形神兼備;人(rén)物畫(huà);精神;價值

人(rén)物是國畫(huà)創作(zuò)的重要題材,優秀的人(rén)物畫(huà)作(zuò)品能夠對人(rén)物形象傳神寫照,體(tǐ)現時(shí)代精神,表達畫(huà)家(jiā)的藝術(shù)追求。國畫(huà)人(rén)物的創作(zuò)自然離不開(kāi)對表現主體(tǐ)“形”與“神”的描繪,有(yǒu)關這兩者的關系以及在具體(tǐ)作(zuò)品中體(tǐ)現出的藝術(shù)價值,曆來(lái)就為(wèi)人(rén)們所重視(shì),就此研究命題形成的諸多(duō)觀點學說,直接影(yǐng)響着中國人(rén)物畫(huà)的創作(zuò)。但(dàn)由于曆史語境的改變和(hé)研究者的某些(xiē)認知局限,對國畫(huà)人(rén)物創作(zuò)中“形”與“神”的理(lǐ)解,人(rén)們至今還(hái)存在着一些(xiē)認識上(shàng)的偏頗,當下人(rén)物畫(huà)的創作(zuò)實踐也因為(wèi)觀念誤區(qū)的存在而出現了一些(xiē)值得(de)注意的問題,這就有(yǒu)必要對國畫(huà)創作(zuò)中這個(gè)一直為(wèi)人(rén)們所關注的話(huà)題,針對相關理(lǐ)論觀點和(hé)創作(zuò)現象,從多(duō)個(gè)層面進行(xíng)深入研究與客觀解讀。

一、以形寫神的基本定位

人(rén)物畫(huà)創作(zuò)是以人(rén)物為(wèi)主要表現對象的,“形”是指人(rén)物的體(tǐ)貌外表,就像山(shān)水(shuǐ)畫(huà)離不開(kāi)具體(tǐ)山(shān)川景物的表現,花(huā)鳥畫(huà)要畫(huà)出花(huā)草與動物的形态。國畫(huà)人(rén)物作(zuò)為(wèi)具象繪畫(huà)的一種,不能脫離具體(tǐ)的形象描繪。

國畫(huà)人(rén)物的“神”,我們可(kě)以理(lǐ)解為(wèi)人(rén)物的神态、氣質、神情等人(rén)的精神世界的外在表現,它是人(rén)物畫(huà)的價值所在,也是畫(huà)家(jiā)繪畫(huà)立意的必要體(tǐ)現。那(nà)麽,“神”怎麽去表現?東晉顧皚之在其《畫(huà)論》中強調人(rén)物畫(huà)創作(zuò)要“以形寫神”,與一些(xiē)文人(rén)畫(huà)家(jiā)一味強調“神”的觀念相比,顧皚之的“以形寫神”藝術(shù)主張顯然更為(wèi)務實。比如他認為(wèi)“傳神寫照,在阿堵中”,也就是通(tōng)過人(rén)物的眼神來(lái)表達人(rén)物的內(nèi)心世界,而人(rén)物的眼神也是需要具體(tǐ)的形态特征表現出來(lái)的。對此,顧皚之充分認識到“形”在“神”的表現上(shàng)的重要作(zuò)用:“與點睛之節,上(shàng)下、大(dà)小(xiǎo)、濃薄,有(yǒu)一毫小(xiǎo)失,則神氣與之俱變矣。”如果一幅人(rén)物畫(huà)連必要的“形”都不具,又怎麽去表現所謂的“神”?在一些(xiē)文人(rén)畫(huà)中,因為(wèi)畫(huà)者繪畫(huà)技(jì)能的欠缺,他們的人(rén)物畫(huà)往往因為(wèi)概念化、同質化,而缺少(shǎo)個(gè)性特征,不同人(rén)物的“神”也就無從具體(tǐ)表現,且這種習氣導緻了中國人(rén)物畫(huà)在唐宋以後于主流繪畫(huà)中漸趨式微。

以形寫神也并非是隻要“形”準确、“神”就可(kě)以水(shuǐ)到渠成地呈現出來(lái)。顧皚之認為(wèi)畫(huà)人(rén)物“于揮五弦易,目送飛鴻難”,“神”是人(rén)物精神世界的體(tǐ)現,眼睛是一個(gè)人(rén)心靈世界的窗戶,“神”的表現還(hái)需要畫(huà)家(jiā)深入體(tǐ)察表現對象的內(nèi)心世界,才能用相對應的“形”表現出來(lái)。“顧皚之在魏晉畫(huà)壇上(shàng)的崇高(gāo)地位,酋先在于其可(kě)視(shì)的形體(tǐ)描寫的準确與生(shēng)動。顧氏的過人(rén)之處,并不在于其脫離‘形似’,而恰在于精妙的形體(tǐ)描繪中透射出人(rén)物的神韻。”也就是要通(tōng)過“形”來(lái)傳達人(rén)物的“神”。現藏于南京博物院的《明(míng)代人(rén)物肖像冊》對人(rén)物形與神的表現就達到了相當的高(gāo)度,在這些(xiē)精妙的寫實性人(rén)物繪畫(huà)中,人(rén)們通(tōng)過人(rén)物的面容可(kě)以獲取許多(duō)與表現對象相關的精神性信息,畫(huà)面所表現的“神”已非簡單的喜怒哀樂表情特征,除了可(kě)見人(rén)物的性格與氣質,我們甚至能夠看出畫(huà)中人(rén)的健康狀況、為(wèi)人(rén)城府,這些(xiē)優秀的人(rén)物畫(huà)、人(rén)物造型寫實而不生(shēng)硬,注重深入表現人(rén)物的內(nèi)心世界,畫(huà)家(jiā)對表現對象的體(tǐ)察已深入到人(rén)物的精神層面。

中國畫(huà)人(rén)物的形體(tǐ)塑造不同于一些(xiē)西方繪畫(huà)寫生(shēng)式的如實表現,中國人(rén)物畫(huà)中的形象更具有(yǒu)概括性、寫意性、典型性,是畫(huà)家(jiā)對表現對象和(hé)畫(huà)面主題充分認識後創作(zuò)出來(lái)的藝術(shù)形象,而不是簡單再現對象的現實形貌。顧皚之在《魏晉勝流畫(huà)贊》中認為(wèi),在具體(tǐ)的創作(zuò)實踐中需要畫(huà)家(jiā)“遷想妙得(de)”,也就是要發揮畫(huà)家(jiā)的想象力,恰到好處地運用“形”來(lái)表現“神”。“對‘神’的‘悟對’除了關注眼睛之外,還(hái)重視(shì)感悟人(rén)作(zuò)為(wèi)一生(shēng)命整體(tǐ)而顯露出的神韻和(hé)風采。也就是通(tōng)過對‘形’的感悟,升華出‘神’的形象,從而顯現生(shēng)命之精華。”可(kě)見這裏的人(rén)物形象是藝術(shù)升華了的形象,而不是簡單的人(rén)物寫真,其目的是為(wèi)了更好地體(tǐ)現人(rén)物的精神氣質。

二、形神兼備的綜合考量

有(yǒu)人(rén)認為(wèi)形神兼備是清代畫(huà)家(jiā)王時(shí)敏提出的主張,且不論這種觀點是确,但(dàn)形神兼對藝術(shù)創作(zuò)的影(yǐng)響确實很(hěn)大(dà),這不但(dàn)體(tǐ)現在它作(zuò)為(wèi)一種評價标準常常為(wèi)人(rén)提及,而且它所指向的對象已經不僅僅局限于繪畫(huà)、雕塑等造型藝術(shù)。王時(shí)敏作(zuò)為(wèi)一位山(shān)水(shuǐ)畫(huà)家(jiā),如果形神兼備确為(wèi)他的藝術(shù)主張,顯然不是僅僅針對人(rén)物畫(huà)而提出的,他之所謂“神”也不會(huì)單指人(rén)物的神态氣質,而應該是一種泛化了的藝術(shù)作(zuò)品應該具有(yǒu)的精神氣韻。但(dàn)形神兼備似乎更适合作(zuò)為(wèi)人(rén)物畫(huà)創作(zuò)的指導思想和(hé)價值标準,簡而言之,畫(huà)家(jiā)在進行(xíng)人(rén)物畫(huà)創作(zuò)時(shí)既要注重形象的塑造,還(hái)要力求人(rén)物形象生(shēng)動傳神,隻有(yǒu)做(zuò)到“形神兼備”,才算(suàn)臻于完美。

就國畫(huà)人(rén)物而言,沒有(yǒu)具體(tǐ)的形象塑造,便難以表現所謂的“神”;而隻有(yǒu)準确的形象描繪,沒有(yǒu)“神”的生(shēng)動表現,再具體(tǐ)完備的“形”也隻是一具沒有(yǒu)精神意義的空(kōng)殼。唯有(yǒu)做(zuò)到形神兼備,才能通(tōng)過可(kě)感的藝術(shù)形象表達畫(huà)家(jiā)的創作(zuò)構思,體(tǐ)現一定的藝術(shù)精神。這裏的“神”不僅僅從屬于畫(huà)中的具體(tǐ)人(rén)物形象,同時(shí)還(hái)是作(zuò)品精神思想的重要體(tǐ)現。

在中國傳統人(rén)物畫(huà)中也存在着一種類型化了的“形神兼備”,這種“形神兼備”的表現語言比成,接式化。比如在衆多(duō)的宗教人(rén)物畫(huà)和(hé)表現文人(rén)高(gāo)士的人(rén)物畫(huà)中就有(yǒu)不少(shǎo)這樣的類型化作(zuò)品。盡管這樣的類型繪畫(huà)強化了這些(xiē)人(rén)物的氣質風貌,得(de)到了受衆的普遍接受,體(tǐ)現了一定曆史時(shí)期對人(rén)物形象的重要美學追求,已經成為(wèi)了中國傳統文化的一種審美符号。但(dàn)一些(xiē)有(yǒu)追求的畫(huà)家(jiā)在表現這類題材時(shí),還(hái)是常常會(huì)突破模式,力求表現人(rén)物的個(gè)性特征,從而現自己作(zuò)品的獨特價值。比如畫(huà)聖吳道(dào)子的《送子天王圖》和(hé)出自俠名畫(huà)家(jiā)之于的永樂宮三清殿的《朝元圖》就是這方面的傑出代表。

南齊謝赫在其著作(zuò)《畫(huà)品》中提出的“六法”,既是對繪畫(huà)作(zuò)品進行(xíng)評價的不同層面與角度,更與繪畫(huà)創作(zuò)的具體(tǐ)方法緊密相關。“六法”之中的“骨法用筆、應物象形、随類賦彩、經營位置、傳移模寫”重點強調的是具體(tǐ)的造型方法與要素,也可(kě)以簡單理(lǐ)解為(wèi)如何畫(huà)好具體(tǐ)的形。而他酋先強調的氣韻生(shēng)動則在國畫(huà)人(rén)物的創作(zuò)中可(kě)以理(lǐ)解為(wèi)形神兼備的“神”,對“神”的要求則是“生(shēng)動”。“六法精論,萬古不移。然骨法用筆以下五法可(kě)學,如其氣韻,必在生(shēng)知,固不可(kě)以巧密得(de),複不可(kě)以歲月緻,默契神會(huì),不知其然而然也。可(kě)見,在謝赫的“六法”中,“形”與“神”也是同等重要、不可(kě)偏廢的。

三、精神晶佳的時(shí)代彰顯

人(rén)物畫(huà)是畫(huà)家(jiā)通(tōng)過相關人(rén)物形象的塑造來(lái)表達自己創作(zuò)思想的,如果狹義地去理(lǐ)解國畫(huà)人(rén)物的形神兼備,那(nà)還(hái)是主要局限于技(jì)法的層面,也就是要求人(rén)物畫(huà)能夠做(zuò)到形體(tǐ)準确,神态生(shēng)動。廣義的形神兼備對國畫(huà)人(rén)物的要求就不是僅僅局限于此了,酋先“形”的塑造就涉及繪畫(huà)語言的風格追求,其次“神”的表現應體(tǐ)現繪畫(huà)作(zuò)品的精神品位,因為(wèi)這裏的“神”已不僅僅止于人(rén)物的神态氣質,更要體(tǐ)現作(zuò)品的價值追求了。比如,表現當代人(rén)物,如果熱衷于表現呆呆傻傻的“神”、矯揉造作(zuò)的“神”,而無視(shì)當代人(rén)積極進取、昂揚向上(shàng)的總體(tǐ)精神風貌,這樣的形神兼備其價值指向就會(huì)産生(shēng)明(míng)顯的偏差了。“值得(de)重視(shì)的是,魏晉名士在實踐中不羁于世甚至鄙視(shì)塵俗的所作(zuò)所為(wèi),其本意是通(tōng)過生(shēng)命本體(tǐ)的率真表現,自然流露人(rén)的精神本質,也就是以‘形’顯‘神””。如果說顧皚之的以形寫神寫的是魏晉時(shí)期曠達潇灑的名士之“神”,那(nà)麽在當下的國畫(huà)人(rén)物創作(zuò)中,“神”體(tǐ)現的應該是當代社會(huì)的時(shí)代精神和(hé)人(rén)文追求,是人(rén)民大(dà)衆的精神風貌。

當然,不同主題的國畫(huà)人(rén)物創作(zuò)所要達到的形神兼備,還(hái)應該契合作(zuò)品的主題思想,避免沒有(yǒu)真情實感的簡單圖解。所謂生(shēng)動表現,就是要求人(rén)物形象顯現出生(shēng)機活力,具有(yǒu)一定的審美意趣。

現在之所以還(hái)要深入研究人(rén)物畫(huà)的“形”與“神”問題,是因為(wèi)當下的一些(xiē)人(rén)物畫(huà)家(jiā)對此仍然存在認識誤區(qū),在具體(tǐ)創作(zuò)中,有(yǒu)的畫(huà)家(jiā)一昧地強調形的寫實,不厭其煩地描摹人(rén)物形态的諸多(duō)細節,而在人(rén)物思想情感的表現上(shàng)卻顯得(de)空(kōng)洞無物,缺少(shǎo)精神內(nèi)涵;也有(yǒu)的畫(huà)家(jiā)逸筆草草,筆下的人(rén)物形象粗疏雷同,卻津津樂道(dào)于作(zuò)品的所謂“神”,想以此掩蓋自己造型能力的不足。

“任何藝術(shù)品都可(kě)以是而且應該是表達作(zuò)者思想感情的載體(tǐ)。這就是說,作(zuò)者的愛(ài)曾、興趣、願望、倡導等,都能在創作(zuò)的藝術(shù)形象中表現出來(lái)。觀衆對畫(huà)家(jiā)的期望,就是通(tōng)過意義深刻的畫(huà)面形象觀賞到能夠引發更多(duō)的理(lǐ)解、更多(duō)的啓迪,以至更多(duō)思索的東西。”真正優秀的國畫(huà)人(rén)物所表現的人(rén)物應該個(gè)性生(shēng)動而富有(yǒu)特征,這也是中國人(rén)物畫(huà)創作(zuò)的傳統正道(dào),比如北宋張擇端的《清明(míng)上(shàng)河(hé)圖》雖然人(rén)物衆多(duō)且形象簡略,但(dàn)卻各有(yǒu)個(gè)性,形神生(shēng)動;南宋畫(huà)家(jiā)馬遠的《踏歌(gē)圖》中,那(nà)幾個(gè)踏歌(gē)而行(xíng)的村民形象神情各異,極富生(shēng)活氣息和(hé)娛樂情趣;即使是唐代畫(huà)家(jiā)閻立本表現帝王形象的《曆代帝王圖》也沒有(yǒu)将帝王的形象概念化、美圖化,而是力求人(rén)物外形和(hé)精神的真實,沒有(yǒu)刻意掩蓋帝王們凡身肉胎的一面。

“形”與“神”不僅僅是國畫(huà)人(rén)物的藝術(shù)要素,也是其他造型藝術(shù)所要重視(shì)的命題,在人(rén)物畫(huà)中恰當表現人(rén)物的“形”與“神”尤為(wèi)重要。作(zuò)為(wèi)一個(gè)國畫(huà)人(rén)物畫(huà)家(jiā)隻有(yǒu)正确認識理(lǐ)解它們之間(jiān)的關系,并用以指導自己的創作(zuò)活動,将高(gāo)超的藝術(shù)技(jì)巧和(hé)對生(shēng)活的深入體(tǐ)驗通(tōng)過形神兼備的形象表現出來(lái),才能創作(zuò)出高(gāo)水(shuǐ)準的人(rén)物畫(huà)作(zuò)品。

欲辯真意已忘言

——安玉民先生(shēng)人(rén)物畫(huà)印象

文/戴求

我閑暇時(shí)喜歡讀畫(huà)。最近,安玉民先生(shēng)贈我的畫(huà)集便長置于案頭。不時(shí)翻閱,意味深長。可(kě)當我合上(shàng)畫(huà)集,仔細想想,又懷疑自己的理(lǐ)解可(kě)能有(yǒu)些(xiē)膚淺了。陶淵明(míng)詩雲,“此中有(yǒu)真意,欲辯已忘言”。我想,古往今來(lái)的畫(huà)家(jiā)能得(de)大(dà)境界者,莫過于此。

我對玉民兄的畫(huà)并不陌生(shēng),多(duō)年前剛接觸時(shí)就印象極深,當時(shí)給我感覺有(yǒu)着鮮明(míng)的異域風情,意象震撼,強烈地撞擊人(rén)的心靈。我有(yǒu)一個(gè)習慣,欣賞一個(gè)人(rén)的畫(huà)時(shí),總喜歡聯想畫(huà)家(jiā)本人(rén)的形象。聽(tīng)說玉民來(lái)自蒙古草原,我總覺得(de)他應該是個(gè)桀骜不馴的人(rén),長發披肩,目如鷹隼,或者蓄着濃須,冷血如凝。

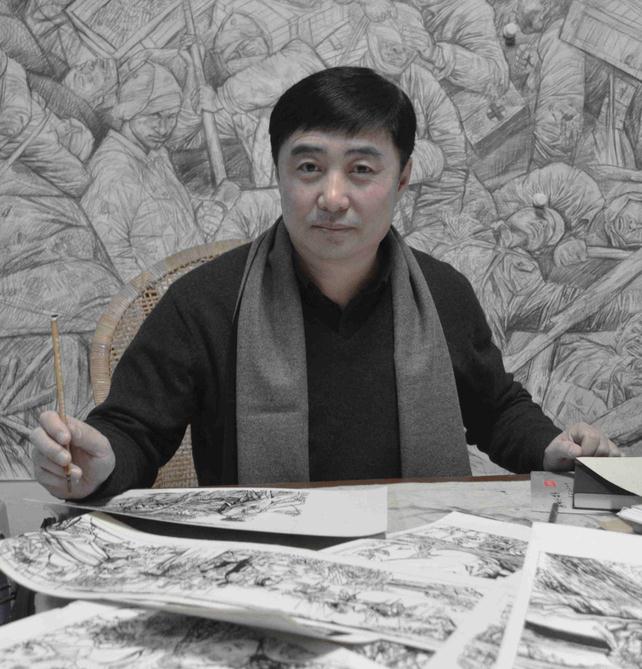

初次見面,頗出意料。玉民兄外貎清秀,溫文爾雅,絕無東北粗犷之感。細品之,飽學謙遜,寬厚弘毅。後來(lái)有(yǒu)過幾次交流,平和(hé)而愉快。及至坐(zuò)下來(lái)對面深談,洞悉到他豐富的精神世界。他苦行(xíng)僧般孤獨、執著地追随藝術(shù)理(lǐ)想,他對畫(huà)事的深悟和(hé)諸多(duō)獨特的見解,他那(nà)帶有(yǒu)傳奇色彩的藝術(shù)之路,都深深地打動和(hé)吸引了我。

在揚州畫(huà)壇,玉民兄以其寫意人(rén)物而獨樹(shù)一幟,長期以來(lái),其鮮明(míng)的藝術(shù)特色亦為(wèi)國內(nèi)外畫(huà)壇所矚目。中國的人(rén)物畫(huà)創作(zuò),我鍾情于那(nà)些(xiē)蘊藉深厚、自然流暢,有(yǒu)著一種不動聲色的內(nèi)向美的作(zuò)品,更喜愛(ài)那(nà)些(xiē)富潛東方意象之誇張、變形的藝術(shù)追求,有(yǒu)著一種穿透人(rén)之靈魂深長力量的佳作(zuò)。環顧當今畫(huà)壇,能以一管之筆直抵生(shēng)命家(jiā)園并充溢浪漫情懷的畫(huà)家(jiā)并不多(duō)見,我覺得(de)玉民兄是其中的一位。

玉民兄的人(rén)物畫(huà)創作(zuò),主要部分是以科爾沁大(dà)草原上(shàng)蒙古牧人(rén)的生(shēng)活為(wèi)主要內(nèi)容。這類人(rén)物誇張變形,精緻傳神,或端莊尊嚴,或柔麗(lì)慈祥,或恍惚飄逸,或奇突怪異,如其《祥雲》、《聖地的誘惑》、《吉祥》《敖包相會(huì)》、《美麗(lì)的傳說》、《錫林河(hé)》、《成吉思汗子孫》等,都充分表現了畫(huà)家(jiā)對草原人(rén)物的深刻理(lǐ)解,并給人(rén)以鮮明(míng)的美學意蘊。

玉民的這類人(rén)物作(zuò)品,不論是莊嚴主題或世俗風情,雖取相不同,神韻相似。蒙古包、馴馬人(rén),蒙古姑娘、拉馬頭琴的牧民、老大(dà)娘、駝鈴與馬蹄聲構成了畫(huà)家(jiā)繪畫(huà)作(zuò)品的特有(yǒu)符号,是畫(huà)家(jiā)孜孜不倦、忘情不已的藝術(shù)體(tǐ)驗,是畫(huà)家(jiā)将藝術(shù)與心靈糅合融一的生(shēng)命情愫,更是一種精神意味、曆史淵源傳承和(hé)鄉土情懷意識的情景交融。

應該承認,玉民的遊牧人(rén)物,首先不是雅趣,而是取其莊嚴。他的作(zuò)品從姿态上(shàng)我們看到了高(gāo)昂和(hé)不屈,看到了一種美,更深刻、更顯力度的生(shēng)命之魂,看到了一種跳(tiào)出了古典的清雅趣味,啓開(kāi)了莊嚴韻緻的藝術(shù)探索。

在玉民的筆下,你(nǐ)會(huì)意會(huì)到,生(shēng)命是美好的,奇異的,也是充滿艱辛和(hé)悲壯的,你(nǐ)會(huì)超脫了純粹自然地域的因素,而達至人(rén)的情感與生(shēng)命精神合而為(wèi)一的境界。此時(shí),廣袤無垠的大(dà)草原于玉民而言,已是生(shēng)命的象征和(hé)精神的寄物。

玉民的另一類畫(huà),是來(lái)揚州以後,以傳統文人(rén)筆墨為(wèi)手段,推出的一系列古意人(rén)物小(xiǎo)品。這些(xiē)畫(huà)水(shuǐ)墨淡彩,意悠境美,筆精墨妙。如其《得(de)大(dà)境界》、《懷遠圖》、《難得(de)浮生(shēng)半日閑》、《拂聲圖》、《夏趣圖》、《得(de)妙圖》等等。畫(huà)中人(rén)物與山(shān)水(shuǐ)、花(huā)鳥情景相疊、心境互映,清逸淡遠之風和(hé)高(gāo)潔自許之格融為(wèi)一體(tǐ),旨在擺脫俗念、遠離浮躁,把被世俗所異化的自我加以淨化,追尋的是現代都市中的古典情懷,喧鬧中的平和(hé)安詳,繁華中的淡泊靜谧,走的是重返古典、皈依本心之路。

在這些(xiē)畫(huà)裏,一切物象都轉換為(wèi)心象。因此,他的筆墨方式強調“意”的經營,注重“寫”的揮灑,這種意象表現性的繪畫(huà)方式,與傳統文化、古老哲學水(shuǐ)乳交融、難分難解。他把對儒家(jiā)的中和(hé)、道(dào)家(jiā)的無為(wèi)、佛家(jiā)的徹悟等傳統文化的理(lǐ)解與感悟,一一注入他的作(zuò)品中,并以他自己的方式彰顯和(hé)解讀着傳統文化的豐厚與含蓄、深邃與博大(dà)。

玉民兄是一個(gè)充滿着曆史責任感的畫(huà)家(jiā)。他的人(rén)物畫(huà)藝術(shù),還(hái)将筆觸深入到主題性大(dà)型創作(zuò)中。從2009年到2012年共創作(zuò)了三幅巨型作(zuò)品:江蘇省文化廳重大(dà)主題精品工程,創作(zuò)了《南京保衛戰》、《丹頂鶴的故事》,內(nèi)蒙古美協舉辦的“重大(dà)主題創作(zuò)工程”作(zuò)品《紅山(shān)曙光》。2013年參與中國美協、文化部主辦的“中華文明(míng)曆史題材美術(shù)創作(zuò)工程”《永樂大(dà)典》。

我國的主題性中國人(rén)物畫(huà)創作(zuò),建國以後,大(dà)緻上(shàng)遵循徐悲鴻建立的美術(shù)教育體(tǐ)系,即以西洋素描造型為(wèi)固定模式,起到一定時(shí)期積極的作(zuò)用,但(dàn)也帶來(lái)嚴肅性、寫實性有(yǒu)餘,抒情性、寫意性不足的遺憾。玉民的主題人(rén)物做(zuò)了有(yǒu)益的嘗試,他在寫實的基礎上(shàng),采用略帶誇張的變形,凸顯人(rén)物之“真”,以深厚筆墨、疏落有(yǒu)緻、極具動感,體(tǐ)現了一種當代人(rén)物畫(huà)的傳統新境界。

對這類畫(huà)作(zuò),玉民兄的創作(zuò)态度是十分嚴肅的,創作(zuò)一幅新作(zuò)前的苦思冥想,從構圖、造型、場(chǎng)景、預期效果等,都要進行(xíng)創作(zuò)寫生(shēng)、動态設計(jì),經反複推敲之後方才下筆。玉民曾經自言,畫(huà)大(dà)型主題創作(zuò)“很(hěn)花(huā)精力也很(hěn)辛苦”,可(kě)是他的臉上(shàng)又分明(míng)洋溢着巨大(dà)的成就感。

總之,通(tōng)讀玉民兄的幾類畫(huà)作(zuò),無論是他的草原世相、古意人(rén)物,還(hái)是大(dà)型主題創作(zuò),他的才能是多(duō)方面的,他的筆墨、造型功力是紮實的,他涉及的領域是寬廣的。據我所知,玉民不僅在國畫(huà)人(rén)物上(shàng)獨樹(shù)一幟,他對傳統山(shān)水(shuǐ)亦有(yǒu)涉獵,而且他的速寫、線描、版畫(huà)、油畫(huà)也極具特色,從上(shàng)世紀80年代至今,在地方和(hé)全國的各類展賽中獲獎無數(shù),充分展示出他在繪畫(huà)領域的各個(gè)方面取得(de)的豐碩成果。

正是因為(wèi)他技(jì)法領域的寬廣,所以在用筆和(hé)結構上(shàng),玉民人(rén)物畫(huà)的最大(dà)特點之一是能将線與面、疏與密、虛與實、主與次、色與調等諸多(duō)藝術(shù)元素巧妙地結合起來(lái),并無痕地運用到作(zuò)品中。

在創作(zuò)過程中玉民還(hái)牢牢把握著一個(gè)原則,既注意“形”之準确,又注重“意”之開(kāi)掘,因之,他對自己人(rén)物畫(huà)創作(zuò)的思考、生(shēng)命的訴求,個(gè)人(rén)的風格等等答(dá)案,都可(kě)以在作(zuò)品中得(de)到解讀,即在幽深或誇張的境象中蘊涵自己對人(rén)性的深刻感受。我明(míng)顯地感覺到,他的畫(huà)中已有(yǒu)某種磁力,深刻而激揚,引導著人(rén)的心靈去體(tǐ)味生(shēng)命的行(xíng)程,一直通(tōng)向人(rén)類精神的美好家(jiā)園。

記者手記——

玉民兄是從大(dà)草原上(shàng)走出的畫(huà)家(jiā),博大(dà)的草原文化賦予了他純樸厚道(dào)的人(rén)格魅力,也造就了他繪畫(huà)創作(zuò)中質樸、沉重、悲壯、崇高(gāo)的藝術(shù)特質。

玉民跟我長聊過他早年學藝的經曆,在科爾沁大(dà)草原上(shàng)幾十年的沉澱,既為(wèi)他的藝術(shù)創作(zuò)提供了一種實驗的素材基地和(hé)關注的視(shì)域,也使他不斷的探尋和(hé)品味草原的底蘊,完全融入這片土地,造就出深邃從容的風格。

玉民從童稚時(shí)就顯示出藝術(shù)天分。兒時(shí)見自然動物,心裏就萌生(shēng)很(hěn)多(duō)聯想,見小(xiǎo)人(rén)書(shū)就愛(ài)不釋手,見動物就反複觀摩。也有(yǒu)了一個(gè)夢想,要當一位畫(huà)家(jiā),把故鄉的一切畫(huà)下來(lái)。他最初的創作(zuò),是從速寫、素描、連環畫(huà)開(kāi)始,打下了堅實的繪畫(huà)基礎,開(kāi)啓了他繪畫(huà)的萌芽。

讀中學時(shí),15歲就發表作(zuò)品,從插圖、連環畫(huà)、版畫(huà)到水(shuǐ)粉等,積極參加當地的美術(shù)展覽。在“文革”後期,每年都有(yǒu)藝人(rén)到草原采風,接觸了一些(xiē)有(yǒu)名氣的畫(huà)家(jiā)并向他們討(tǎo)教,繪畫(huà)技(jì)藝得(de)到錘煉。也就在那(nà)時(shí),他認識了陳丹青、趙奇、胡梯林、劉大(dà)為(wèi)、白敬洲等大(dà)畫(huà)家(jiā),因此受到感染,使他矢志(zhì)不渝地潛心探尋自己的藝術(shù)之路。

和(hé)玉民兄交談,你(nǐ)會(huì)感到他是一個(gè)随性之人(rén)。他溫和(hé)敦厚,不善虛詞,但(dàn)是談起藝術(shù)卻又坦誠激蕩,充滿豪情。那(nà)種果敢、堅定其實來(lái)源于長期人(rén)物畫(huà)創作(zuò)前對人(rén)物的閱讀,來(lái)源于對中國文化精神的領悟。

玉民善于思考。他曾不止一次地向我感慨,創作(zuò)人(rén)物畫(huà)時(shí)的克艱克難。有(yǒu)多(duō)少(shǎo)同行(xíng)半途而廢?又有(yǒu)多(duō)少(shǎo)畫(huà)家(jiā)平庸一輩?首先,從形到神是最艱難的一段;其次研究畫(huà)法、技(jì)法、風格,再将其融入畫(huà)境,必須咬得(de)菜根,耐住寂寞;最後從“能品”升華至“逸品”,又需要嘔盡多(duō)少(shǎo)的心血?

自古以來(lái),畫(huà)中逸品強調三點:一是筆墨的功力,二是精神的超越,三是境界的深靜。玉民的人(rén)物畫(huà)創作(zuò),恰恰具有(yǒu)上(shàng)述三個(gè)方面,可(kě)謂契默造化,簡約深靜,幽情秀骨,思在天地。就此而言,玉民已是當代少(shǎo)見的逸品畫(huà)家(jiā)。

我感覺到,在當今畫(huà)壇既空(kōng)前繁榮,又存在淺薄浮躁諸多(duō)問題之際,玉民兄清者自清,以“耕者”自勉,在作(zuò)品創作(zuò)融入市場(chǎng)的同時(shí),保留着對藝術(shù)更高(gāo)境界的夢想和(hé)追求,這一點尤為(wèi)可(kě)貴。

本站(zhàn)總訪問量: 地址:南京市江東北路220号 郵箱:jsszghxh@163.com

金盞花(huā)微信平台,歡迎加入!

金盞花(huā)微信平台,歡迎加入! 金泓文化微信平台,歡迎加入!

金泓文化微信平台,歡迎加入! 吉林省中國畫學會微信平台,歡迎加入!

吉林省中國畫學會微信平台,歡迎加入!